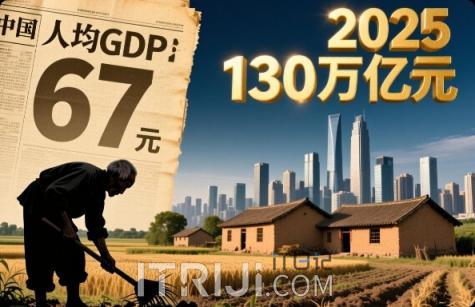

从 1949 年人均 GDP 仅 67 元人民币的农业国,到 2025 年预计突破 130 万亿元的世界第二大经济体,中国用 76 年时间完成了人类经济史上最为壮丽的转型之一。这组跨越三个世纪的 GDP 数据,不仅是冰冷的数字统计,更是一部浓缩的中国现代化史诗 —— 记录着制度变革的勇气、产业升级的艰辛、开放合作的智慧,以及亿万人民对美好生活的不懈追求。本文将循着历史脉络,解码中国 GDP 增长曲线背后的发展逻辑与时代意义。

奠基与探索:计划经济时期的经济重建(1949-1978)

1949 年的中国,国民经济基础极为薄弱,历经战乱洗礼后,工业产值仅占国民经济的 12.6%,人均 GDP 不足 10 美元,远低于同期印度的 57 美元。新中国成立初期的首要任务是恢复生产,通过土地改革释放农业生产力,同时借鉴苏联模式启动工业化进程。1952 年,全国 GDP 达到 679 亿元,其中第一产业占比高达 50.5%,第二产业仅为 20.8%,第三产业 28.7%,典型的农业经济结构特征显著。

第一个五年计划(1953-1957)成为经济起飞的关键引擎。通过集中力量建设 156 个重点工业项目,鞍钢、武钢、长春一汽等骨干企业相继投产,使第二产业增加值从 1952 年的 141 亿元增长到 1957 年的 317 亿元,年均增速达 15.5%。这一时期形成的重工业基础,为后续工业化奠定了物质基础,但也导致产业结构失衡 —— 到 1978 年,第二产业占比虽提升至 47.9%,但轻工业与重工业比例严重失调,人民生活必需品长期短缺。

特殊历史时期的经济波动在 GDP 曲线中留下深刻印记。1959-1961 年困难时期,GDP 连续三年负增长,1962 年经济规模回落至 1162 亿元。随后的 "三线建设" 虽推动了中西部工业布局,但资源配置效率低下的问题日益凸显。到 1978 年改革开放前夕,中国 GDP 总量达到 3679 亿元,人均 GDP 仅 385 元,与发达国家的差距持续扩大。这一阶段的探索虽积累了宝贵经验,但也证明单一计划经济体制难以实现持续增长。

破冰与转型:改革开放初期的增长奇迹(1979-2000)

1978 年党的十一届三中全会开启的改革开放,成为 GDP 增长曲线的重要转折点。家庭联产承包责任制激活了农村生产力,乡镇企业异军突起,外资企业开始进入中国市场,多重因素共同推动经济进入快车道。1984 年 GDP 突破万亿元大关,达 1.09 万亿元,其中第三产业占比首次超过 29%,标志着经济结构开始多元化发展。

价格双轨制、国企放权让利、特区试验等制度创新释放出巨大活力。1992 年邓小平南方谈话后,市场经济体制改革加速推进,GDP 增速在 1992-1995 年间连续四年超过 10%,1995 年经济总量突破 6 万亿元。这一时期的突出特征是外向型经济崛起,1994 年人民币汇率并轨后,出口成为增长重要引擎,1998 年尽管遭遇亚洲金融危机冲击,GDP 仍保持 7.8% 的增速,彰显出经济韧性。

世纪之交的中国经济完成了历史性跨越。2000 年 GDP 总量达 10.03 万亿元,人均 GDP 突破 800 美元,标志着从低收入国家向中等收入国家迈进。产业结构持续优化,第一产业占比降至 15.1%,第三产业升至 39.8%,形成 "二三一" 的产业格局。特别值得注意的是,2000 年规模以上工业中,高技术制造业增加值占比仅 4.7%,为后续产业升级埋下伏笔。这一阶段通过市场化改革与对外开放的双重驱动,成功实现了 GDP 总量翻两番的目标,为新世纪的腾飞奠定基础。

融入与超越:WTO 时代的规模扩张(2001-2012)

2001 年加入世界贸易组织,使中国经济深度融入全球产业链,GDP 增长进入黄金期。2003-2007 年间,GDP 年均增速达 11.6%,2007 年经济总量突破 27 万亿元,跃居世界第四。这一时期的增长动力来自 "人口红利" 与 "全球化红利" 的叠加 —— 充足的低成本劳动力、持续增加的固定资产投资、快速扩张的对外贸易共同构建了 "世界工厂" 模式。

2008 年全球金融危机成为检验经济实力的试金石。中国推出 4 万亿元刺激计划,通过基础设施投资拉动经济,2009 年 GDP 增长 9.2%,成为全球主要经济体中唯一正增长的国家。大规模投资虽避免了经济硬着陆,但也推高了地方政府债务和产能过剩问题。到 2010 年,中国 GDP 达 41.3 万亿元,超越日本成为世界第二大经济体,实现了历史性突破。

这一阶段的产业结构呈现新特征。2012 年第二产业占比达到 45.4% 的峰值,其中装备制造业增加值占规模以上工业比重提升至 28.2%。城镇化加速推进,2011 年城镇人口比重首次超过农村,消费对经济增长的贡献率逐步提高。但高速增长背后隐忧显现:单位 GDP 能耗是发达国家的 3-4 倍,环境污染问题突出,依赖投资和出口的增长模式难以为继。2012 年 GDP 总量达 54 万亿元,人均 GDP 突破 4 万元,经济发展面临从规模扩张向质量效益转变的迫切需求。

转型与提质:新时代的高质量发展(2013-2025)

党的十八大以来,中国经济进入新常态,GDP 增速从高速转向中高速,但增长质量显著提升。供给侧结构性改革深入推进,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板成效显著。2016 年 GDP 突破 70 万亿元,2020 年跨越百万亿元大关,达 101.6 万亿元,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,彰显出疫情冲击下的经济韧性。

产业结构实现历史性转变。2012 年第三产业占比首次超过第二产业,达 45.5%,到 2023 年这一比例升至 54.6%,信息传输、软件和信息技术服务业占比达 4.4%,标志着经济向服务化、数字化转型取得重大进展。创新驱动发展战略成效显著,2023 年高技术制造业增加值占规模以上工业比重达 15.7%,较 2012 年提升 6.3 个百分点,新能源汽车、光伏、5G 等产业规模居世界首位。

2025 年作为 "十四五" 规划收官之年,经济发展呈现新特征。根据 IMF 预测,2025 年中国 GDP 增速预计为 4.5%,虽较高速增长期有所放缓,但增长质量更高、更可持续。从发展动能看,消费成为主要拉动力,最终消费支出对 GDP 增长贡献率稳定在 60% 左右;从增长方式看,单位 GDP 能耗较 2012 年下降 26.4%,绿色低碳转型成效显著;从国际地位看,中国 GDP 占全球比重预计超过 18%,对世界经济增长的贡献率保持在 30% 左右。

数据背后的发展逻辑与未来展望

76 年 GDP 数据的变迁揭示出中国经济发展的核心密码:制度创新与技术进步的双轮驱动。从计划经济到市场经济的体制变革释放了生产要素活力,而持续的技术创新则不断提升全要素生产率 ——1952-2023 年,第二产业年均增长 10.3%,第三产业年均增长 8.2%,均高于 GDP 平均增速,反映出结构升级对增长的贡献。

当前中国经济正处于关键转型期。人均 GDP 从 1949 年的几十美元到 2025 年预计突破 1.3 万美元,即将跨越中等收入陷阱;产业结构从 "一二三" 到 "三二一" 的转变,实现了从农业国到工业国再到服务业引领的历史性跨越;增长动力从要素驱动到创新驱动的转换,为高质量发展注入新动能。但挑战依然存在:人口老龄化、核心技术瓶颈、外部环境不确定性等因素,考验着经济体系的韧性与活力。

站在 2025 年的时间节点回望,中国 GDP 的增长奇迹不仅体现在总量扩张上,更反映在发展理念的演进中 —— 从 "有没有" 到 "好不好",从追求速度到注重质量,从经济增长到共同富裕。未来的 GDP 数据,将不仅是经济规模的度量,更是发展质量的标尺,记录着中国在实现第二个百年奋斗目标征程上的新进展,也见证着一个文明古国在现代化道路上的新探索。